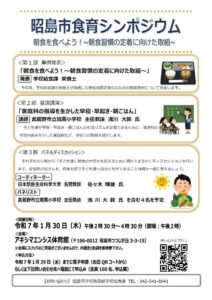

2024年度昭島市食育シンポジウムに参加しました(朝食習慣定着に向けて)

食べることは生きること。

その際にどの食材を選択するかは社会をつくることにも繋がり、

誰と何をどのように食べるかも重要です。

現状では、農業従事者の担い手不足・温暖化や外国食材の流通など生産者をとりまく過酷な状況、

消費者にとっては物価高騰、

またライフスタイルや世帯の状況の変化による孤食の増加など

食に係る状況は厳しくなっているといわざるをえません。

すなわち、学校教育における食育のニーズも増す状況ですが、

昭島市ではこの3年間、毎回テーマを変えながら「食育シンポジウム」を開催しています。

本年のテーマは、「朝食を食べよう!~朝食習慣の定着に向けた取組~」。

◆学校給食課の栄養士による事例発表

令和元年の市民アンケートによると、朝食をほとんど食べない10代後半から20代の割合は

男性25%、女性24%。

市では、令和7年この割合を20%に下げる目標を持っています。

起床から登校までの60分を確保することで、

朝食を食べる習慣、睡眠不足感の解消、排便の習慣に繋がるデータもでており

健康教育活動として「グッドモーニング60分」に取り組んでいます。

その他にも、夏休み食育親子クッキング教室(そのなかで朝食についての講話もあり)、

給食時間を活用した食育指導(小4対象に絵カードを用いた食育指導、中1・2年対象に各クラス3回実施)、

朝食レシピの紹介など

各種取り組みを再認識できました。

◆武蔵野市立小学校 主任教諭による基調講演

家庭科専科の先生でいらっしゃり、実際の指導について具体的におはなしくださいました。

○5年生に対しては、例えばごはんと味噌汁の調理実習前に、

自分が何を食べたか振り返りをし、時間に余裕があれば調べ学習をする。

実際の調理では、

ご飯はガラス鍋で炊き、見た目の変化、音、香り、味など五感をフル稼働させる

味噌汁についてはだしの飲み比べをするそうです。

児童自らの気づきを大切にしており、理解も一層深まるのではないでしょうか。

○6年生は、家族の夕食の献立を、栄養士さんや友達のアドバイス、データ資料など活用しながら

作成します。その先には給食の献立作成もあり、1食分の献立の調理までするそうです。

○早寝・早起き・朝ご飯の指導については、各学期ごとに指導週間があり、

1学期は早寝・早起き・朝ご飯の概要、寝る時間・起きる時間・生活リズム、

2学期は赤・黄・緑の食べ物、朝ご飯の組み合わせ、

3学期はクイズと1年間の振り返りをするとのこと。

パペットを活用した楽曲も作成し、例えば上記週間の朝の放送などで視聴するそうです。

見せて頂いた動画は、楽しみながら自然と記憶するような内容でした。

学ぶ喜びを大切に調理体験をしたり、楽しみながら自然と理解を促す工夫がこらされていました。

◆パネルディスカッション

昭島市学校給食運営委員も勤められる方がコーディネーターをなさりながら

上記武蔵野市立小学校教諭に加えて、市内小学校長、主任養護教養、栄養士がパネリストとなっての

パネルディスカッションがありました。

コーディネーターあるいはパネリストから以下のような着眼点から発言があり、さらに理解が深まりました。

○昭島市の親子クッキング教室は、家族の関わりやつくる喜びを感じられる大事な機会である。

○武蔵野市の栄養士と先生との連携が参考になる。

○平成28-30年に都のアクティブラーニング実践校が市教委や校長会と連携しながら

グッドモーニング60分を網羅した元気アップガイドブックを作成。

これをもとにした取り組みは、現在昭島市内全校で推進されている。

マンネリ化しないよう工夫しているが、まず担任の理解が重要。

また、昨今は、メディアの問題もとても大きく、睡眠時間確保含めた1日の過ごし方も大きな課題。

○生涯にわたる健康維持以外にも、栄養バランスある食を家庭でとらないことでイライラしたりと授業に集中できないお子さんがでる点からも、学校にとって家庭と歩調をあわせることが必要。

昭島市では、給食だよりという媒体や、PTAによる給食試食会がある。

今後は食育クッキングを充実させるとよいのではないか。

また保護者と直接話す機会としては、過去市内小学校保護者会に栄養士が呼ばれた例はある。

以上、すでに市内外関わらず

食に向き合う様々な実践がなされていることが分かりましたが、

今回はなしを伺い、児童生徒のみではなく保護者理解を深める必要性も実感しました。

給食だよりなど書面での定期的な周知はもちろん必要であり

学校理解も欠かせませんが、

すでに実施されている親子食育クッキング、試食会、保護者会など

直接対面する機会での栄養士などとのコミュニケーションを充実させることでより理解が深まるのではないでしょうか。

今回の参加を踏まえて、何を提案できるか考えてまいります。

専門家や学校関係者など複数の方々からおはなしを伺う貴重な機会であるシンポジウム。

市には開催に向けたお骨折りに感謝いたします。

来年の実施も期待します。