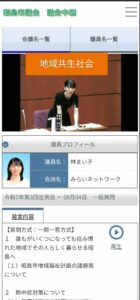

2025年9月一般質問①誰もがいくつになっても住み慣れた地域でその人らしく暮らせる昭島へ

昭島市のHP上で、先日の一般質問の動画配信が始まりました(任期中は視聴いただけます)。

(※1回目の質問と答弁は以下に書き出しています。

https://akishima.seikatsusha.me/blog/2025/09/11/2566/)

国では、人と人、人と資源や世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域を住民や多様な主体とともに創る「地域共生社会」を目指していますが、

団塊の世代が75歳以上になる2025年問題や単身世帯の増加といった社会の変化により

その実現が急がれています。

市は「昭島市地域福祉計画」の目標年次である2029年度に地域共生社会の実現を目指し、

計画の中間年である来年度に評価・検証を行うと答弁しています。

◆地域課題の協議体がより活きるために

市内5カ所の地域包括支援センターの圏域ごとに協議体がありますが、特に地域課題を抽出する「地域連絡会」には、民生委員、自治会、消防署、郵便局、地域のスーパーなど、地域に密着した多様な関係者が参加しています。

しかし、開催頻度は年2回と少ない状況。

例えば、立川市では奇数月に開催し、その内容を市民に発信も発信しています。

貴重な会議体がどうすればもっと活かせるかを、関係者の主体性を前提にしつつ、市もともに考えるべきと求めました。

◆社会福祉協議会との連携強化

地域住民のニーズ把握、活動支援、コミュニティ形成などを担う「地域福祉コーディネーター」は、現在社会福祉協議会(社協)に1名のみの配置ですが、充分な配置なのでしょうか。

また、社協の事業ではありますが、市の地域福祉計画でも主要施策とされる「サロン」は

市民によって多種多様に運営されていますが、

例えば異世代交流を目的としたサロンでも高齢者の参加に偏るなど運営上の課題も聞かれ、市は広報活動などを通じた活用推進を行うべきです。

そもそも、市は、サロン以外の施策についても社協との連携を強化し、地域共生社会の実現にともに取り組むべきであり、今後の動向を注視します。